宇宙中除了光芒耀眼的恒星、美丽壮观的行星及其卫星之外,还有一群“小居民”,就是小行星。它们或许身形微小,却像散落在太阳系中的 “时光胶囊”,封存着宇宙诞生与演化的原始密码,也因此成为人类叩问星空、探索宇宙的热门目标。

小行星的定义

根据全国科学技术名词审定委员会审定的地球物理学名词,小行星是指太阳系中环绕太阳运动的、体积和质量远小于八大行星的天体。它们就像是太阳系形成过程中的 “残余碎片”。在太阳刚刚诞生的时候,周围存在一个由尘埃和气体组成的行星盘,绝大部分气体逐渐被太阳吸积,而固体尘埃碰撞成为了沙砾、岩石等,它们越长越大,形成像地球一样的行星、矮行星、卫星,那些没能聚合成大天体的岩石碎片,就形成了数量众多的小行星。

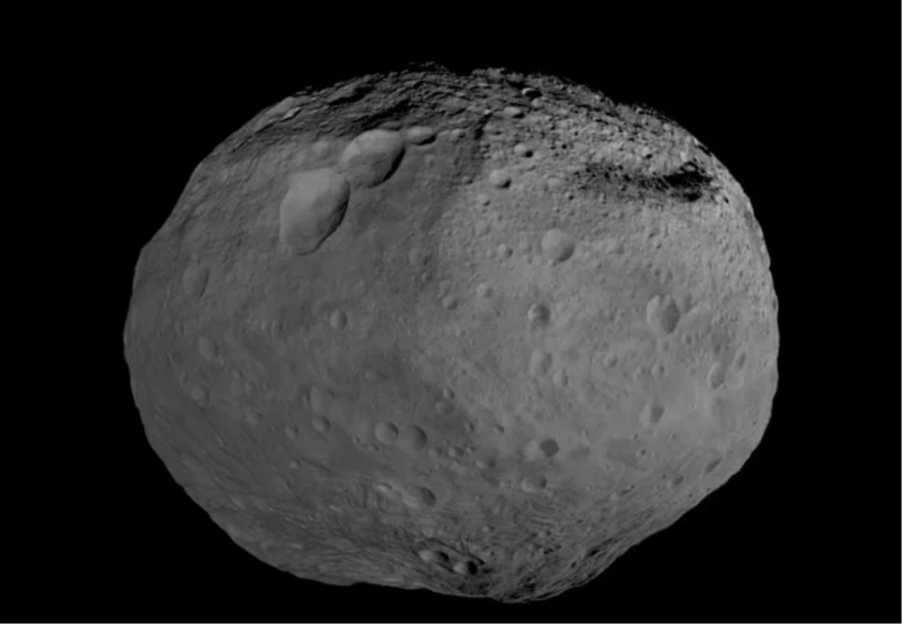

小行星的尺寸差异极大,小的可能仅有几米,大的直径可达上千公里。它们的形状也十分奇特,有的像土豆,有的像花生,还有的呈现出各种不规则的块状。这是因为小行星的质量较小,自身引力不足以使其塑成球形。

灶神星, 是太阳系最大的小行星之一,1807年3月29日发现的,以罗马神话中家和壁炉的女神Vesta命名,中文翻译为灶神星。

目前,人类已发现的小行星超过 140 万颗。据估算,小行星带中至少有上百万颗小行星聚集。除了小行星带,还有一部分轨道接近地球,称为近地小行星。截至目前,已发现 3.8万多颗近地小行星。随着观测技术的不断进步,每年都有大量新的小行星被发现,科学家们相信,宇宙中实际存在的小行星数量远远超过我们目前所知晓的。

(小行星数据来源:小行星中心(MPC)截止至2025年7月29日)

小行星分类最重要的方法之一是根据其反射光谱的特征以及它们的颜色和反照率。其中最常见的三种类型是:C 型、S 型和 M 型。C型(球粒陨石)小行星是最常见的,可能由粘土和硅酸盐岩石组成,外观较暗。它们是太阳系中最古老的天体之一。S型(石质)由硅酸盐材料和镍铁组成。M型为金属(镍铁)。这些小行星的组成差异与它们形成时离太阳有多远有关。有些在形成后经历了高温,部分融化,铁沉入中心,迫使玄武质熔岩浮在表面。

小行星的研究意义重大。一方面,它们保存着太阳系形成演化的原始信息,通过对小行星的研究,科学家们可以了解太阳系形成时的环境和条件,推断太阳系的演化历程,解开太阳系起源的奥秘。

另一方面,近地小行星可能威胁地球上的生命。通过持续监测和探测,可以及时发现可能威胁地球安全的小行星,为人类采取防御措施赢得宝贵时间。

此外,小行星上还蕴藏着丰富的矿产资源,如金属等,这些资源可能是人类未来可持续开展深空探索的关键物质基础,甚至可能成为未来地球资源的重要补充。

在小行星探测领域,人类已成功实施多项任务,实现了飞越、伴飞、采样返回等多种探测方式。其中,美国航天局的近地天体探测器 “舒梅克”(Shoemaker)号对爱神星开展了探测研究,“黎明”(Dawn)号则完成了对灶神星和谷神星的观测;日本的 “隼鸟” 系列探测器意义重大,其带回的小行星样本(包括丝川、龙宫小行星),帮助科学家精确分析了这些天体的物质组成,为研究太阳系形成初期的物质分布提供了直接科学证据。2025年5月,我国成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空,我国首次小行星探测与采样返回之旅正式开启。主要任务目标是对小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球,预计于2027年底着陆地球并完成回收。此后再对主带彗星311P开展科学探测。

小行星蕴含着宇宙起源与演化的巨大秘密。随着人类对小行星探索的不断深入,我们有望揭开更多关于宇宙的神秘面纱,为人类的未来发展开辟新的可能性。