当春分的阳光刚掠过麦田,霜降的白霜刚铺满菜叶,我们总会下意识地想起 “二十四节气”——这组刻在中国人基因里的时间密码,早就不只是日期划分了,更是自然和生活的纽带。可你有没有好奇过?没有卫星、没有精密仪器的古代,古人是怎么 “量” 出这二十四个关键节点的?

二十四节气的诞生,源于古人对 “生存” 最朴素的追求。在农耕文明初期,人们发现作物的生长、牲畜的繁衍都与日照长短、气温变化紧密相关。什么时候播种不会被春寒冻伤?什么时候收割能避开秋雨?这些关乎温饱的问题,使得古人开始观察天地规律。

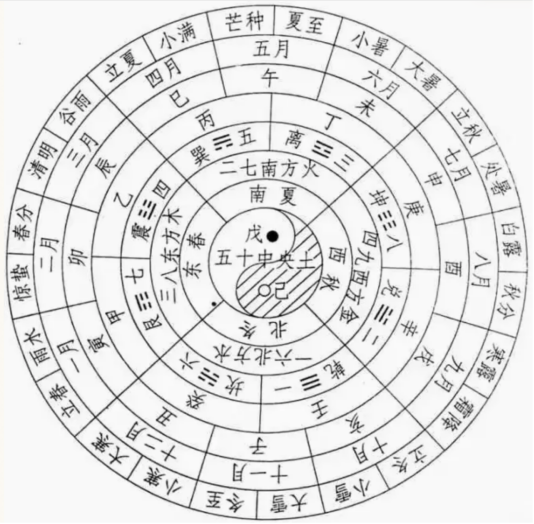

早在甲骨文时代,商朝人就通过祭祀记录 “日至”(即冬至、夏至),这是最早被确定的节气节点。到了春秋战国,《尚书・尧典》已记载 “日中、日永、宵中、日短”,对应春分、夏至、秋分、冬至,标志着四季划分的雏形。随着铁器普及和农业精细化发展,仅靠 “二分二至” 已无法满足耕作需求。在秦汉时期,完整的二十四节气体系最终成型,并被《淮南子》一书系统记载,成为后世沿用的基础框架。西汉《太初历》首次将二十四节气纳入历法,明确 “节气” 与 “中气” 的排列规则,使其成为官方认可的、指导农事的法定时间体系。

古人定节气,核心逻辑就四个字:观象授时。他们没现代科技,却用最原始的工具完成了精准的 “时间测量”。

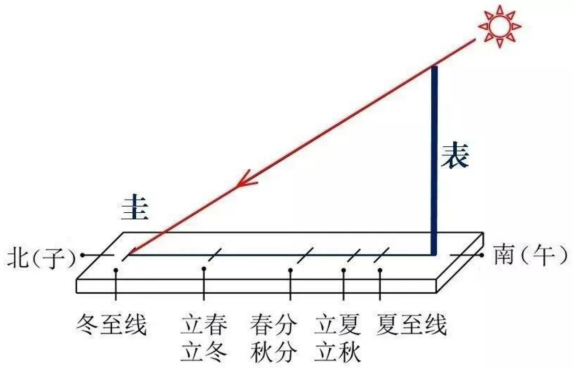

最关键的工具是 “圭表”—— 一根垂直插在地上的 “表”,配上一把平放的 “圭”。每年中午,表的影子会投在圭上,古人就靠量影子长短定节气:影子最长那天是冬至(这时候太阳直射南回归线,北半球白天最短),影子最短那天是夏至;影子一样长的两个日子,就是春分和秋分。除了量影子,古人还看星星校准节气。

如今,当我们在手机上滑动日历查看节气时,很难想象这组时间刻度背后,是古人用数千年积累的生存智慧。从圭表上的日影到田埂间的露水,从星辰轨迹到虫鸣花开,二十四节气不仅是农业生产的 “时间表”,更藏着中国人与自然相处的哲学 —— 顺应时序、感知变化。当你在春分那天看到昼夜均分,在冬至吃到一碗热饺子时,不妨想起那些仰望星空、丈量日影的古人。正是他们对天地的敬畏与观察,让我们至今能在时光流转中,找到与自然对话的密码。