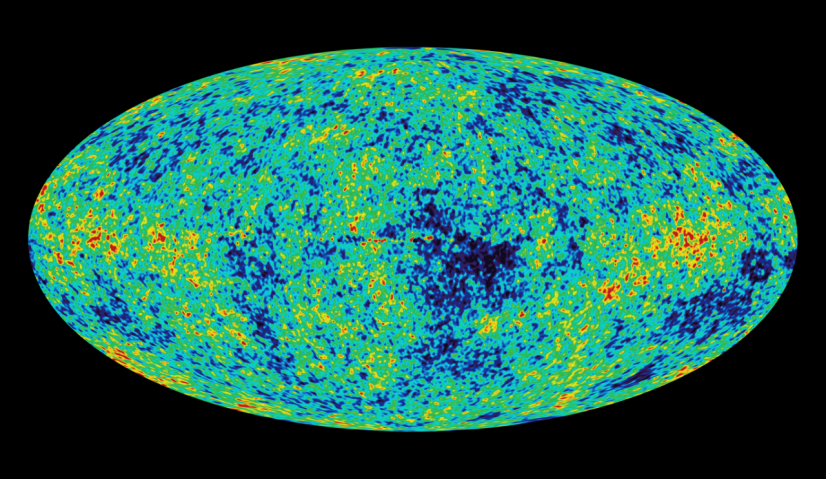

在宇宙诞生 138 亿年后的今天,一种来自时空深处的微弱信号仍在宇宙中回荡。这缕 "创世余晖"—— 宇宙微波背景辐射(CMB),不仅是大爆炸理论的直接证据,更是人类探索宇宙起源的关键钥匙。

偶然发现的诺贝尔奖

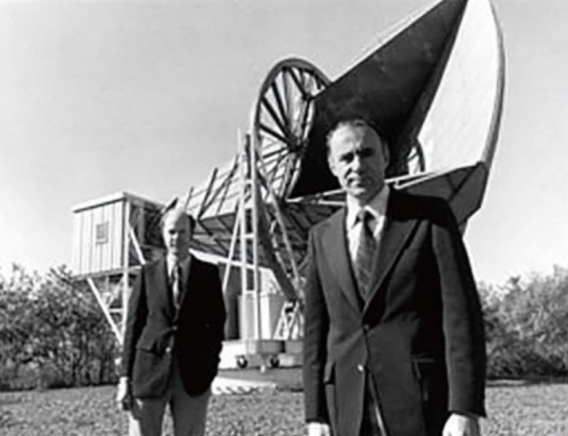

宇宙微波背景辐射的发现是20世纪最重要的天文学事件之一。1964年,美国贝尔实验室的两位科学家阿诺·彭齐亚斯(Arno Penzias)和罗伯特·威尔逊(Robert Wilson),在进行无线电天线调试时,意外探测到一种无法解释的低频微波噪声。起初,他们怀疑这是仪器故障或地面干扰所导致,但经过反复检测,他们意识到这种辐射无论天线指向何处都存在,而且极其均匀。与此同时,普林斯顿大学的天体物理学家罗伯特·迪克(Robert Dicke)和他的团队正致力于寻找一种与大爆炸理论相符的微波背景辐射。最终,他们确认彭齐亚斯和威尔逊无意中探测到的噪声正是这种辐射。这一发现彻底改写了人类对宇宙起源的认知,两位工程师因此荣获 1978 年诺贝尔物理学奖。

彭齐亚斯、威尔逊和他们架设的天线

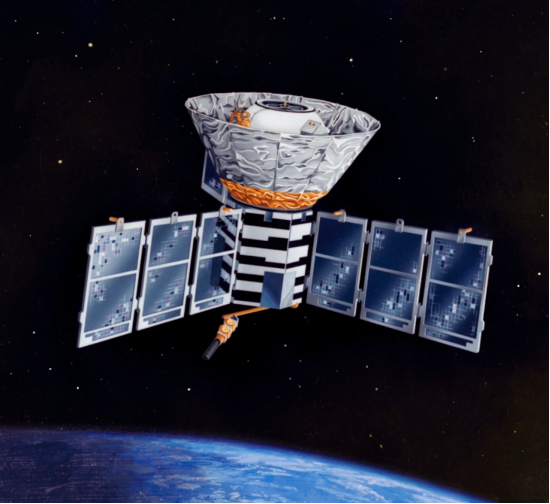

在寻找宇宙微波背景辐射的征途中,人类从未停歇。1989 年,美国宇航局发射了一颗专门探测 CMB 的观测卫星,即宇宙背景探测者卫星(COBE)。它装备了一个微小但极为灵敏的微波望远镜,被设计用来在数年内从大气层以外描绘出整个天空的微波成像。

COBE卫星通过其携带的远红外线游离光谱仪,精确测量了宇宙微波背景辐射的黑体辐射光谱,这一成果为大爆炸理论提供了强有力的证据,因为大爆炸理论预测了宇宙早期应存在一种均匀且充满整个宇宙的热辐射,即宇宙微波背景辐射,且其光谱应与黑体辐射光谱相符。

不仅如此,COBE 卫星还为人类带来了一个额外的惊喜,在这个辐射背景上人类首次观测到“涟漪”,即约十万分之一的温度涨落。这一微小的涨落后来在 CMB 实验的第二代和第三代,即美国宇航局的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)和欧洲宇航局的普朗克(Planck)卫星,得到了更高精度的测量并被验证。这些微小的温度差异虽然不起眼,但却有力的表明,早期的宇宙并非完全均匀。

探测宇宙背景微波辐射就像是在看宇宙刚“出生”时的“婴儿照”。它不仅让我们知道了宇宙大爆炸后留下的热量痕迹,还帮我们了解宇宙是怎么长大的,里面的结构是怎么形成的。同时,它也给科学家们提供了很多线索,去探索宇宙中那些我们还不知道的东西。