仰望星空,你是否曾好奇,在那浩瀚的宇宙中,是否也存在像地球一样的星球,孕育着生命,演绎着不同的故事?寻找系外行星,即太阳系以外的行星,是人类探索宇宙、寻找地外生命的重要一步。然而,这些遥远的世界并不像夜空中的星星那样显而易见,它们隐藏在恒星的耀眼光芒中,等待着我们去发现。那么,天文学家们是如何寻找系外的行星的呢?

目前寻找系外行星的主要方法有以下几种:

直接成像法:直接对系外行星进行成像,是最直观的方法。但由于行星自身不发光,且距离恒星很近,恒星的光芒会掩盖行星,所以难度极高。需要借助特制的遮光设备、高分辨率望远镜以及自适应光学技术等,在红外波段等特定条件下,才有可能捕捉到行星的微弱影像。例如,通过欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT),科学家曾成功直接拍摄到一些系外行星的照片。

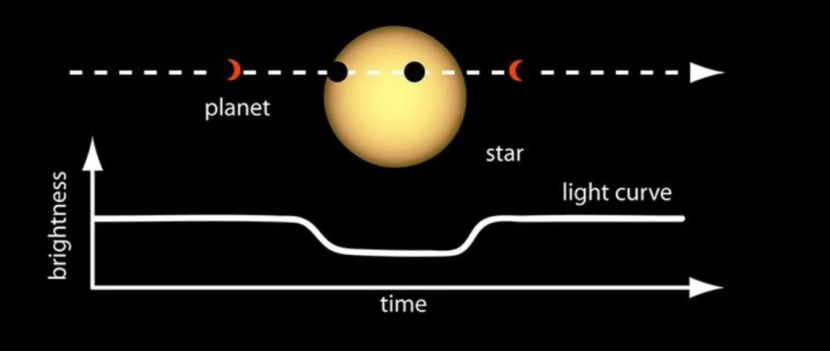

凌星法:当一颗行星从地球的观测视角穿过母恒星前方时,会短暂遮挡部分恒星光,导致恒星亮度出现极其微弱的下降。这种亮度变化的幅度由行星半径与恒星半径的平方比决定,通常微小到难以察觉。以地球凌日为例,此时太阳光度的变化甚至比蚂蚁爬过汽车前灯引起的变暗还要小 7 倍。但天文学家通过精密的光学仪器持续监测恒星亮度变化(这种对恒星亮度的观测被称为光变曲线),捕捉到这种微弱的周期性光变现象,就可以推断出行星的存在。

视向速度法:由于行星对恒星所产生的引力作用,恒星也会围绕它们这个系统的质心旋转,就像行星绕转恒星一样。恒星绕转所产生的的周期性运动,使得它在我们的视线方向上,有时远离我们运动,有时朝向我们运动。这样的运动会导致光的多普勒效应,因此我们观测到的恒星的光谱,就会出现周期性的蓝移和红移现象,这就是恒星的周期性视向速度变化。视向速度是系外行星探寻方法中历史最久的一个,最早一批的系外行星,包括飞马座51b和gamma Cephei Ab,都是视向速度法所找到的。

微引力透镜法:根据爱因斯坦的广义相对论,光经过引力场时会发生弯折,这就使得远处恒星的光需要经过中间一个恒星附近而到达我们时,中间的恒星会像透镜一样,将远处恒星的光聚焦,从而发生引力透镜效应,使得远处的恒星看起来更亮。如果中间的透镜恒星周围有行星,那么行星也会像一个小透镜一样,让观测到的总亮度进一步增加,只不过行星的透镜作用时间更短。因此,通过追踪微引力透镜事件,我们也能发现远处恒星周围的系外行星。

目前,人类确认发现的系外行星已超过5000颗。这些系外行星大小、质量、轨道、温度等特征各异,有的是气态巨行星,类似木星;有的是类地行星,可能具备孕育生命的条件。它们分布在不同的恒星系统中,为科学家研究行星形成、演化以及生命起源提供了海量素材。

在探寻系外行星的漫漫征程中,每种方法都各有所长,又各有局限。科学家们不断优化技术、创新算法,将多种方法协同使用,拼凑出系外行星家族的完整拼图,说不定在未来的某一天,我们真的能够找到地球的 “星际邻居”,从而开启星际交流的新篇章。