在浩瀚无垠的宇宙中,除了我们熟悉的行星和卫星之外,还有一些不定期来访的神秘客人,他们就是彗星。彗星是太阳系中最古老和最原始的物质之一,它们可能是在太阳系形成时留下的残骸。彗星如同神秘的流浪者,不时地闯入我们的视野,带来令人惊叹的奇观和无尽的遐想,这些来自遥远深空的冰冷天体,承载着宇宙的古老秘密和未知的奥秘。

彗星的组成

彗星,通常被称为“扫帚星”,它们像是宇宙中的匆匆过客,拖着长长的尾巴划过天际。彗星主要由冰、尘埃和一些气体组成。其结构可以分为彗核、彗发和彗尾三个部分。

彗核是彗星的核心,它是一个由冰和尘埃紧密结合而成的固体物质团,大小不一,直径有几公里至十几公里,最小的只有几百米。彗核中的冰物质主要包括水冰、二氧化碳冰、甲烷冰等,这些冰在远离太阳时处于极度寒冷的状态。

当彗星逐渐靠近太阳时,太阳的热量会使彗核表面的冰物质受热升华,形成一个巨大的朦胧的气团,这就是彗发。彗发的直径通常可以达到几万甚至几十万公里。

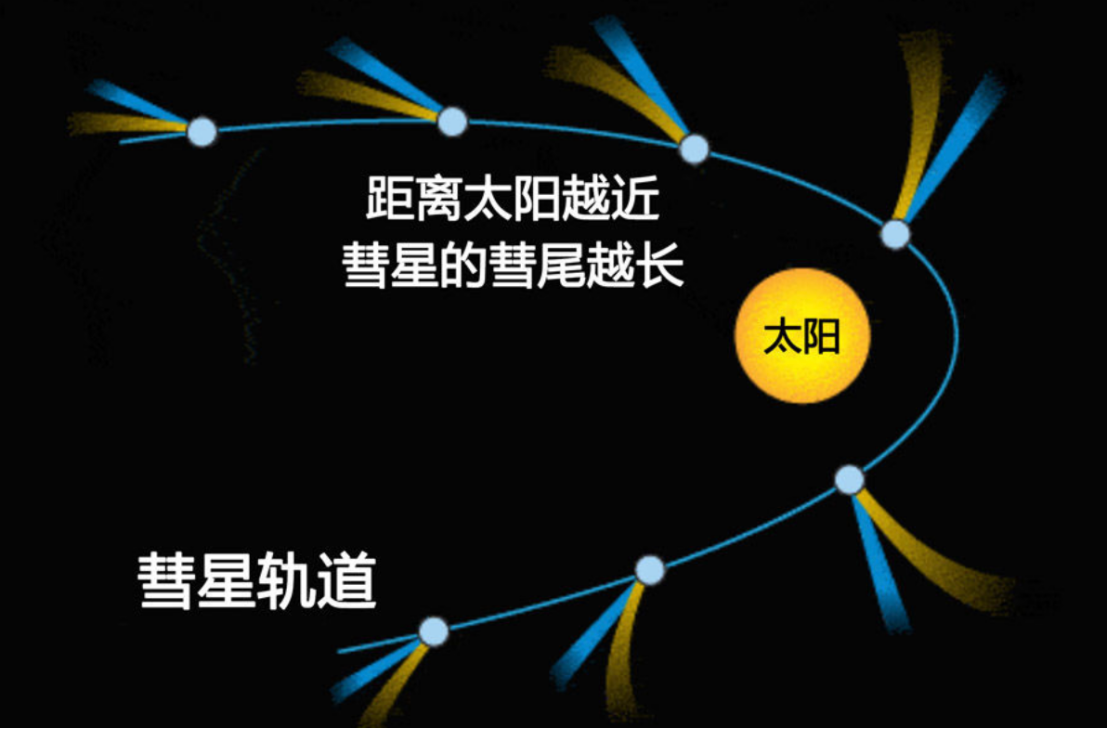

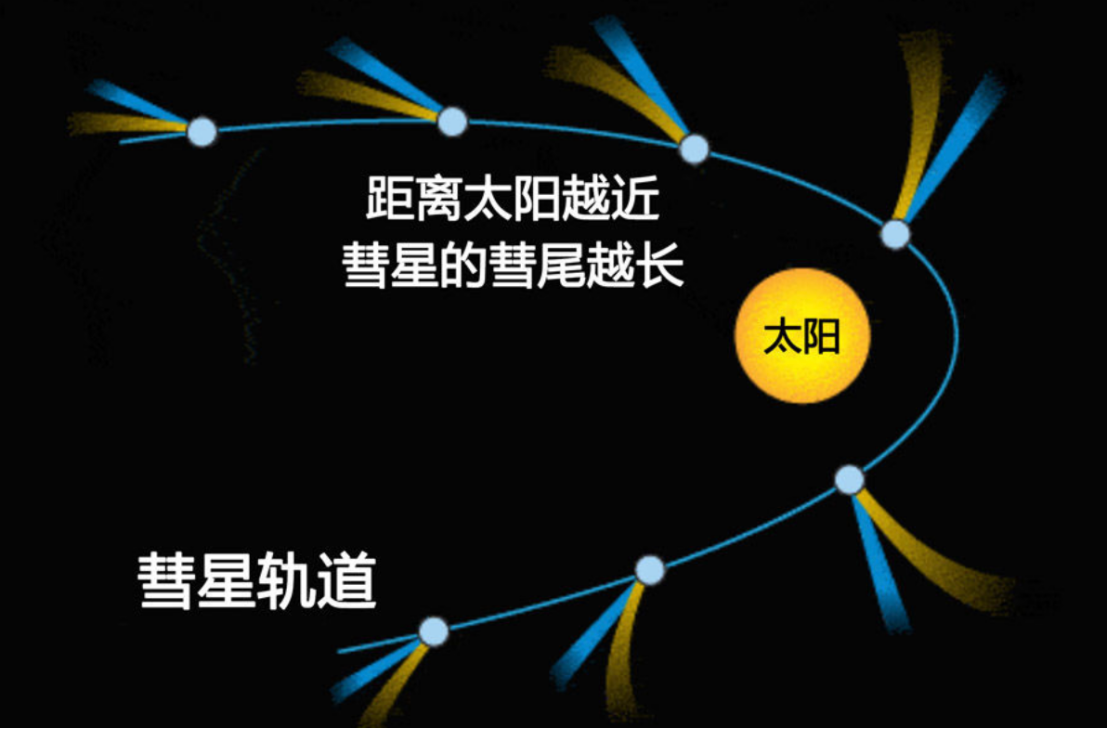

而彗尾则是彗星最具标志性的特征。彗尾的形成是由于太阳风对彗发中物质的吹拂。彗尾分为两种:离子彗尾和尘埃彗尾。离子彗尾通常笔直且细长,由被太阳风电离的气体组成,总是指向背离太阳的方向;尘埃彗尾则较为宽阔且弯曲,由微小的固体颗粒组成。

当然,并不是所有的彗星都有彗核、彗发、彗尾等结构。有些彗星可能因为其自身的大小、组成成分、运行轨道等因素,导致其结构表现不明显或者不完全具备这些典型结构。比如说,一些体积较小的彗星,其彗核可能相对较小,物质含量有限,从而彗发和彗尾也不太显著。再比如,某些彗星在其特殊的轨道位置上,受到的太阳风等外部作用较弱,也可能使得彗尾难以形成或者不明显。

彗星轨道是指彗星轨道的形状和特性。含椭圆、抛物线与双曲线,多为周期性,少数逃逸出太阳系。轨道为椭圆的彗星能定期回到太阳身边,称为周期彗星;轨道为抛物线或双曲线的彗星,终生只能接近太阳一次,而一旦离去,就会永不复返,称为非周期彗星,这类彗星或许原本就不是太阳系成员,它们只是来自太阳系之外的过客,无意中闯进了太阳系,而后又义无反顾地回到茫茫的宇宙深处。

彗星的运行轨道受到多种因素的影响。其中,最主要的是太阳的引力。太阳的引力使得彗星沿着椭圆轨道绕太阳运动。此外,其他行星的引力也会对彗星的轨道产生微小的扰动。这些扰动虽然微小,但足以改变彗星的运动方向和速度,使其轨道变得复杂多变。

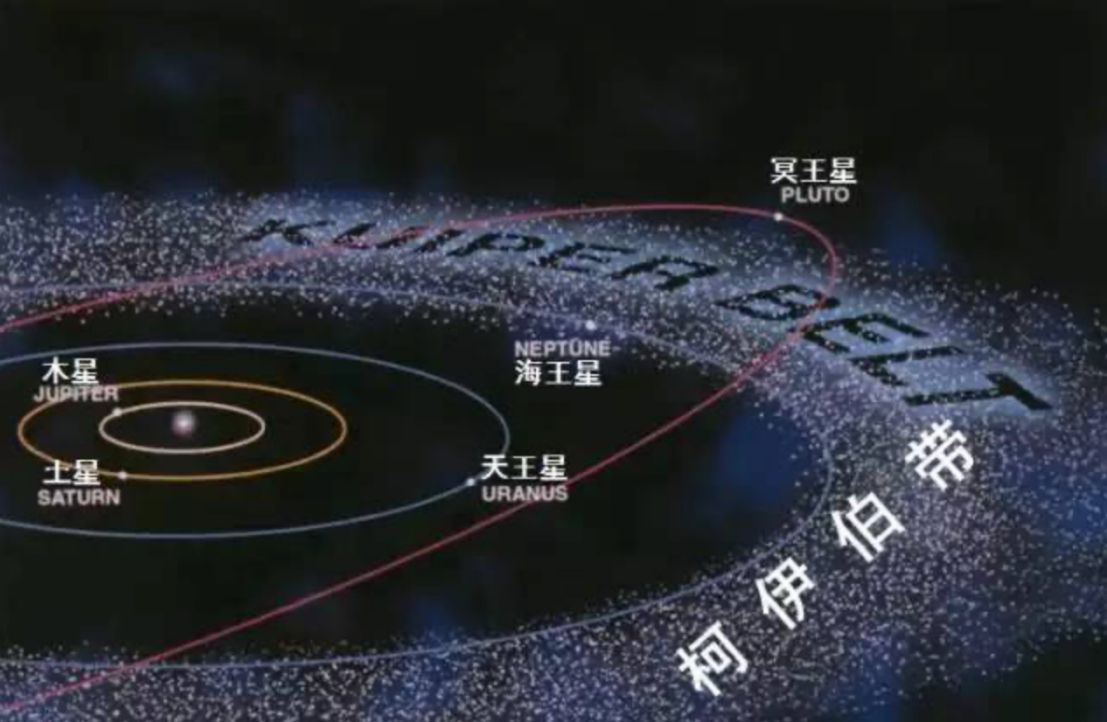

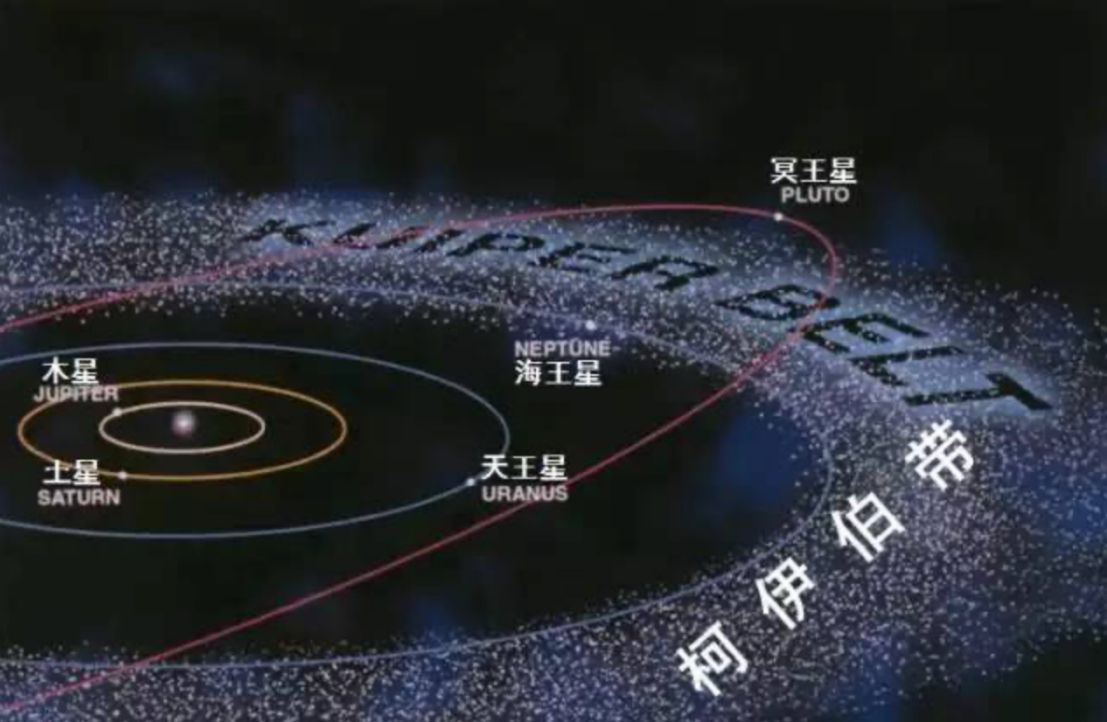

彗星的起源一直是天文学家们研究的重要课题。目前,普遍认为彗星主要来自两个地方:一是遥远的奥尔特云,那里被认为是彗星的“大仓库”,包含着数不尽的原始彗星;二是相对较近的柯伊伯带,也是彗星的重要来源地之一。

奥尔特云:这是一个假设的球状云团,位于太阳系的边缘,它被认为包含了数万亿颗彗星核。由于距离遥远且物质稀薄,奥尔特云内的彗星受到的太阳引力非常微弱,处于一种近乎静止的状态。但当受到临近恒星的引力扰动或其他外部因素影响时,一些彗星会进入太阳系内部。

柯伊伯带:位于海王星轨道之外,与奥尔特云相比,柯伊伯带相对较靠近太阳。这里也存在着大量的冰冻天体,其中一些被认为是彗星的来源。

人类最熟悉的彗星当然是唯一能用裸眼直接从地球看见的短周期彗星—哈雷彗星了,它也是人类首颗有记录的周期彗星,因英国物理学家爱德蒙·哈雷(1656-1742)首先测定其轨道数据并成功预言回归时间而得名。哈雷彗星的轨道周期为76~79年,下次过近日点时间为2061年7月28日。也就是说,正常情况下,人一生中可以裸眼看见两次哈雷彗星。

还有一些彗星也很神奇,比如威斯特彗星,它被认为是20世纪最漂亮的彗星之一,1975年11月5日由欧洲南方天文台的理查·M·威斯特报告发现。它拥有长长的大型扇形彗尾,带着让人迷醉的淡红色。它的周期长达55万8千年,人们很难再次见到它。

威斯特彗星概念图

如果彗星与地球相撞,可能会产生极其严重和灾难性的后果。

首先,彗星通常具有巨大的速度和质量。在撞击瞬间,会释放出巨大的能量,产生强烈的爆炸。这种爆炸的威力可能远超人类历史上经历过的任何事件,会导致地震、火山爆发等自然灾害,甚至可能造成全球性的气候变化,引发生物灭绝事件。

如果地球与太阳系最大的彗星相撞,可能会带来连续数月的黑暗、地壳、海洋和大气的彻底破坏、地壳下的岩浆涌向地表,甚至使地表完全改变、持续数十年或更长时间的火风暴,由坠落的碎屑引起,所有这些都将导致任何在撞击中幸存下来的生物面临灭绝的风险。

所以说,彗星与地球相撞将带来毁灭性的灾难,对地球上的生命构成极大威胁。不过,科学家们一直在通过各种手段对可能威胁地球的彗星进行监测和研究,以便提前发现并采取相应的措施来避免这种灾难的发生,虽然现在我们还不足与抵抗这份灾难,但是未来或许可以通过比如发射航天器,利用引力牵引、撞击等方式改变其轨道等方式,希望其永远不要与地球相撞。